标签

-

全球最大网络设备制造商思科宣布裁减5500名员工,少于先前披露的14000名

热点聚焦 2016-08-18昨日,据外媒CRN获悉,全球最大网络设备制造商将在全球范围裁员20%,即14000名员工。消息中指出,这家位于加州圣何塞的公司将在未来几周内宣布裁员。 消息透露后,思科的股价下跌1.8%,降至每股30.58美元。思科发言人Andrea Duffy对此消息不予以置评。 随即,今日思科官方发布声明,表示公司将裁员5500名。同时,也否认了先前故意泄露大规模裁员消息,以缓和裁员带来负面影响的举措。 公司首席执行官Chunk Robbins,自2015年7月上任以来,一直致力通过向提供基于软件的网络、安全与管理管理产品,来促进公司的增长。客户反响积极,因为这些产品不仅便宜且更加用途广泛。根据外媒报道,此次裁员源于思科从硬件向软件的转型战略。 JPMorgan Chase & Co. 分析师Rod Hall认为,短期来看,这轮裁员将对公司带来“较大的潜在积极影响”,促进2017年财报的每股收益上涨9%到13%。思科将在周三纽交所收盘后发布本财年第四季度财报。分析师预期销售总额下降2%,为126亿美元。但裁员,将会给财报结果蒙上一层阴影。 他说,裁员证实了“思科最终还是不能逃脱所有面临技术断裂问题公司的命运。”裁员也显示了“新的管理团队愿意作出这个必要且艰难的决策,以应对未来3-5年的困难时期。” 根据彭博社的数据,思科在今年4月份拥有73100名员工。公司上一次大规模裁员在2014年8月,6000个岗位被撤。 向软件的转型也意味对员工有不同的技能要求。根据公司网站,很多先前的招聘计划已经对内部员工开放。 思科最近的收购也体现了其对软件方面的重视,比如收购Jasper Technologies,这家公司开发的项目可以让公司连接各种电子设备。 五月份公布的结果显示,Robbins正大刀阔斧地调整思科的业务。公司预期截至7月销售额将增长3%左右,虽然分析师认为营收会缩减。即便如此,Robbins表示,公司未来仍有很长路要走,财报不能说明一切。 思科最大的交换机部门,第三季度的销售额为34.5亿美元,与去年同期相比下降了3%。第二大的路由器部门,销售额下降了5%,为18.9亿美元。公司的新部门,包括安全、服务提供者视频,以及合作等,皆展现了10%以上的销售增长。网络创业培训研究中心 -

YC合伙人对话扎克伯格:把运营公司当做一场科学实验

热点聚焦 2016-08-18编者按:这是今天最新发布在 http://themacro.com 上的文章,在这篇访谈中 Y Combinator 合伙人 Sam Altman 对 Facebook 创始人 Mark Zuckerberg 进行了详尽的访谈。除了很多有信息量的内容外,在这个访谈中也提到很多有意思的地方,比如Facebook最低谷时如何经历了整个管理团队的出走,比如News Feed这个世界级产品的产生过程是怎么样的等等。 Sam:欢迎来到“创造未来”访谈节目。今天我们的嘉宾是马克扎克伯格。Mark,你拥有了在这个世界历史上最具影响力的公司之一,所以我们对你的到来感到非常兴奋。 Mark:这让我该怎么接话?哈哈。 Sam:不如从Facebook最早的那段日子聊起如何?来给我们讲讲最早建立Facebook时是什么样的? Mark:好。对我个人来说,我一直觉得世界上最有意思的是人和人类的运作方式。大学的时候,我读的是心理学和计算机,而心理学教会我的一点就是大脑里有很多区域是专门为了理解人、理解语言、互相沟通、理解面部表情等设计和服务的。而我在2004年刚开始观察互联网的时候,发现你可以在互联网上找到几乎任何东西,比如新闻、电影、音乐、材料等等,但是对于人来讲最重要的部分,“其他的人和他们在发生什么”是不存在的。 而我认为这是因为,其他的信息都是公开的可以被搜索引擎捕捉的,而为了知道身边的人在发生些什么,你需要去建造一个新的能够让人们去更新自己状况的工具。比如曾经为了想要选什么课好,我建了一个叫做“Course Match”的工具,你可以在里面输入你选择了什么课,也可以看共同选这门课的人有谁,或者他们对课程的评价等。 而让我惊讶的是,人们愿意花数小时的时间去点击这些课程,查看这些信息。这还只是人和课程的信息而已,人们对这些东西感兴趣难道不是太有意思了吗?毕竟这些东西只是枯燥的文字信息,并没有什么有趣的事情。但这让我明白,人们对于知晓身边的人和事有着极度的渴望。当然,在真正做Facebook之前,我在哈佛读书的过程中还做了大概十多个其他类似的小东西,这些东西最终都或多或少的被融入了Facebook。 Sam:你刚开始的时候有想到过Facebook会变成一个公司吗? Mark:我做第一版Facebook的时候是因为这是我和一些朋友想要的东西,就是一个能够让我们和周围人产生联系的工具,而我完全没有想过这会成为一家公司。我对第一版本发行时那晚的印象非常深刻:我出去和几个现在还在Facebook工作的朋友吃披萨,我们聊到说未来可能会有人为整个世界做一个类似Facebook的社群,那应该会是一个伟大的公司。但明显,我们没有想到那会是我们自己。 Sam:完全没有一点想到过。 Mark:是的,没有。我们觉得那简直没有一点可能。我们并没有想要做一家公司。我们只是做了一个觉得对学校有点用的东西。 Sam:所以现在回头看,你觉得是否有任何事情让Facebook变得和你做的其他十多个东西不同?变成它现在这个样子? Mark:我觉得只有一点不同吧,就是我们一直坚持把Facebook一直经营了下去。像前面提到的Course Match和其他一些课程工具之类的,就达成了他们的使命然后我们就不再继续管了。而Facebook是这么的...人们太爱它了,并且在持续的使用它。我记得在几周内,三分之二的哈佛学生就都在Facebook上了,另外的MIT之类的学校的人都开始给我们写邮件让我们在他们学校开放Facebook,而我们就真的按照他们说的继续做了。 我们一开始的时候真的没有想过要做一家公司,我们只是不断随着人们的需要去做,而这引导着我们不断进入新的学校,并且最终跨越到学校之外。而到一定程度之后,当我们雇佣了一大批人的时候,我们才决定要做一家公司,目标就是连接这个世界。但这并不是我们开始的时候所想的。 Sam:回想刚开始的时候,从Facebook早期的日子里,你是否有什么经验和建议要分享给其他想创业的人? Mark:是的。我一直觉得你应该从你想要解决的问题开始着手,而不是从你决定要创业这件事情开始。而且,最好的公司都是那些立志想要带来一些社会影响和变化的,而不是那些想要赚大钱的或就是因为有人手所以随便开家公司的,哪怕那个社会影响只是很小的一点。 所以我也一直觉得这是和整个硅谷有点相反的想法,在硅谷人们总是先决定要创业再决定要做什么,这在我看来是非常本末倒置的。对于真正创过业的人来说,他们知道创业本身是件非常难的事情,而真正让你能够坚持下去的是相信你在做的事情并且知道你在做的事情是在创造价值的。而这,就是我认为的伟大公司的由来。 Sam:我想谈谈低谷的问题,因为我觉得人们从来没有真正意识到最糟会有多糟。所以你能分享下Facebook历史上最艰难的那段时期吗? Mark:好的。我觉得对我来说,最难的部分是当Yahoo要花重金收购公司的时候,那是一个分水岭,在那之前我们只是想什么是正确的事情,并且去完成。我们开了很多学校,开了高中,又走出了学校,我们做了很多照片的功能,因为我们觉得这就是我们需要做的事情,这样才能帮助人们表达自己,并且知晓更多身边的人和事。但当Yahoo要十亿美金收购公司的时候... Sam:这是公司成立以后多久的时候? Mark:刚成立几年的时候,当时我们只有1000万的用户,所以也并没有很明显的可以说我们能够变得更加成功多少。那个时候,我们才真正考虑公司的未来,“哇,我们在做的事情难道有这么厉害和有意义?”我们如是想。这也引起了公司内部还有和股东间的一些有趣的对话,最后,我和Dustin决定“不行,我们认为我们可以走出学校,连接更多的超过这1000万用户的人。我们可以做的更好,并且真的做成这件事。” 所以我们就以此为目标行动,但是也真的带来很大压力,因为非常多的人觉得应该把公司卖掉。而对于很多加入创业公司的人来说,我觉得当时自己在沟通上并没有做的很好。我们只是每天出现在公司,并且继续做自己认为对的事。所以对于很多早期加入的人来说,他们并不是和我们站在一边的。对于他们来说,加入一家创业公司几年,然后以10亿美元的价格卖出,这简直就是本垒打了。我明白这点,但我也觉得没有沟通好我们要做什么造成了这种极大地对抗压力。所以,最痛苦的不是拒绝Yahoo的Offer,而是那段时间公司内部有大量的人离职,他们不相信我们所做的事情。如果你看当时我们的管理层... Sam:当时是不是全部的管理层都走了? Mark:在拒绝Offer后的一年内,所有的管理层都走了。 Sam:在那段时间你有后悔过那个决定吗?是否有想过,也许我们应该把公司卖掉的? Mark:我特别幸运的是最终我相信的东西实现了,而且实现的速度非常快。我想那件事情是2006年夏天的时候,而再下一个月我们就发布了“News Feed”,10年过去了,这是世界上被使用最多的产品之一。再之后,我们对世界上所有人开放注册,这让用户迅速增长。所以,在拒绝Offer的几个月之内,我觉得就已经证明了我们当初的决定是正确的。 但我觉得,从那以后,还是有很多更难的决定要做,你要赌上公司未来的方向,或者是赌上几亿美元的花费在一些事情上面,而也许在5到10年以后你才能知道当初的决定是否正确。这些都会比当初那个决定更艰难。 Sam:这也是我接下来想聊的,但在那之前我想问问,从那之后你是否曾经想过要卖掉Facebook? Mark:没有过。 Sam:好吧,所以我想讨论一个对于产品或者创业者来说很常见的问题,那就是如何决定该做什么产品,怎么知道什么时候该对公司下赌注,怎样做一些完全新的事情?我认为Facebook做的最好的事情之一就是找到该做什么,并且能够持续的这样创新,这在我看来是做公司最难的事情。所以你的建议是什么呢? Mark:我觉得核心就是建立一个专注于快速学习的公司。公司本身是一个学习性的组织,你做的决定可以让他学的更快或更慢。在很多情况下,建立一家公司也像遵从很多科研方法一样,要不断的尝试大量的假设推论,如果你的实验设计构建的足够好,你就会学到下一步该怎么做。我觉得这是一个很重要的哲学方法。 所以在公司内部我们会做非常多的决定,而每一个都充分授权给独立的工程师。我们投资搭建的是这个巨大的实验结构。在每时每刻,世界上都不只有一个版本的Facebook,世界上可能有成百上千个版本在运行,因为工程师们有权利尝试不同的点子,并且让也许1万或10万的用户去尝试,然后他们会得到一个结论,知道自己实验结果的好坏,不管这个实验是让News Feed里的内容变得更好还是UI的变化或其他的新功能,他们都能够用自己版本的数据结果去和一个基本版去比较,这里比较的数据可能是分享量、营收、活跃度等Facebook内部在意的数据。 通过不断地多次不同的实验,和对每个人的授权,你可以想见比起每一个决定都要经过审批来说,这样的进展要快上不知道多少。所以我认为构建一个学习的文化并且不断向之努力是非常关键的。时间越长、帮助越大。 Sam:那么一些更大的决策呢?比如做一个大的并购或者推出News Feed产品之类的,这种时候是怎么做决定的? Mark:首先我觉得如果你把事情做得足够好,你是不需要做看起来很大的很疯狂的决定的。所以你可能更需要一点点的随着社群一起演进。比如以News Feed为例,这本身虽然是一个大的转变,但这个转变是在数年之中不断观察得出的,在这期间我们一直在观察用户的使用行为。所以像一开始的时候,Facebook是没有类似News Feed这种能够看到其他人分享信息的产品的。 一开始的时候我们只有用户页面,然后我们发现用户们最常见的行为就是到处点来点去。他们会点到不同的用户页面里,甚至几百个之多,就是为了看他的好友们的资料有什么新的变化和更新。我们从中学到人们不止是对找到一个人或了解一个人感兴趣,更是对这个人每天的状态更新感兴趣。所以一开始我们做了个产品,可以显示你的哪个好友又更新了页面,所以至少用户可以知道该点进谁的页面去查看。然后,第一版的News Feed非常简单,基本它就是把用户更新的内容按顺序放到你的首页上。 所以我觉得如果事情发展的都顺利,通过使用量化的数据并且结合质的反馈就可以知道下一步该做什么。然后你就可以利用直觉去决定该用什么方法解决问题,并且依据这些假设去进行实验,得到更多的数据和反馈,不断修正到知道该如何去做。 我们花了大价钱买来了Oculus。我是觉得如果我们做的足够好,能够在内部做好这个事情,那么也许就不需要做出买下Oculus这个决定了,但是问题就是我们没有做好。而且,Oculus的团队是目前为止这个领域最天才的团队,所以收购的这个决定就是合理的。但总之我觉得,作为CEO你的工作职责之一就应该是不要把公司放到必须要做疯狂的决定才能生存的位置上。当然,这几乎是不可避免的,你不可能在所有事情上都有优势。所以,和骄傲、不承认你过去可以做的更好比起来,勇敢的做出重大的决定会更好些。 Sam:在增长方面,我几年前曾经听你说过,你觉得Facebook做的最好的一个事情就是发明了增长小组这个概念。这是我现在听非常多创始人提起的事情。你觉得这仍然是你所推崇的吗?在Facebook早期的时候增长是如何做的呢? Mark:让公司能够快速增长的产品功能是我觉得Facebook做得最好的地方。传统的增长和做市场的方式是建立一个传播或市场团队,然后买广告。我觉得有的时候这是有必要的,尤其是当你想向外传达一些讯息的时候。但是,如果你真的想让产品增长,我觉得最好的办法就在产品自身当中。 所以我们做的增长小组没有什么其他公司不能学的绝招。他们只是更在意数据,建立了底层的数据结构,所以你能够进行各种各样不同的实验,并且真正能够尝试去做整个社区的增长,而这是我认为对于网络型公司来讲最重要的事情。 Sam:你觉得增长小组对于Facebook整体增长率的贡献到底有多少? Mark:总的来说我觉得是非常大的。我脑海中没有一个具体的数字,但是哪怕只看他们做的一些特别具体的功能,比如“你可能认识的人”,就知道这个意义有多大了。 Sam:另一件我觉得Facebook做的特别棒的事情就是招聘,而且我一直和创始人们说,这是你们必须要做好的事情。所以你是如何做招聘的,你在招聘的时候都会看些什么? Mark:如果你仔细想就知道,当我创立公司的时候我只有19岁,所以我不可能觉得经验是个非常重要的事情,不然我就会怀疑自己了。所以,我们在那些我们认为有天分的人身上做投资,哪怕他们毫无经验。他们可能是应届生,也可能像是带着Facebook上市的CFO,他的主要精力是在一家基因工程公司做产品开发,之前也没有带领公司上市的经验。所以,就是专注在真正有天分的人身上。 Sam:所以如果你没有某一方面的经验,你是如何判断别人是否有天赋的呢? Mark:往往你能通过他之前做过的事情来判断。每个人都多少做过些什么事情。即使你只有19岁,你也可能做过业余的项目或其他有意思的事情。我觉得最重要的是,不要觉得只有有过经验的人才能把某件事情做好。 另一个我觉得我们做的好的事情就是给每个人非常多的机会,所以公司里不止只有19岁开始做公司的我,还有很多我当时的同学或同样辍学的人。最让我自豪的是,我们有12个不同的事业部,其中除了一人以外,其他的所有人在进入公司的时候都不是管理层,都是从下面成长起来的。 Sam:这太厉害了。 Mark:唯一的那个例外是David Marcus,之前是一家150亿美金上市公司的CFO,所以我很高兴他能够加入,并且让他负责了一个事业部。但除了他之外,其他的所有人刚加入的时候都不是汇报给我的,他们有的是工程师、有的是数据分析师、有的是产品经理,他们都是成长到这步的。而且我觉得人们能够看到你在为他们创造机会,这让最好的人能够融入公司,并且让其他的最好的人想要加入,因为他们会觉得“哦!我也想要那样的机会。” Sam:未来20年让你感到最兴奋的事情是什么?你觉得最大的变化会是什么?Facebook会如何变化,这个世界又会如何变化? Mark:针对三个我们希望看到的并且专注于的世界的变化,我们有一个十年的路线规划图。“连接”,让世界上的每一个人都能够连接网络。现在,世界上超过一半的人是没有连网的。我觉得很多硅谷的人觉得互联网是理所当然的事情,但其实并不是。而如果我们想要解决一些世界级的大的挑战,我们真的需要把每个人都连接起来,让每个人都有机会参与到问题的解决中来。所以我觉得连接每个人是件非常关键的事情,这也会对世界上的每个人都有益处。 另一件事情是AI。我觉得AI会让各个领域释放巨大的潜力。在Facebook我们在很多事情上应用AI,比如让人们看到更有意义的内容或者让你连接到你真正在意的人。另外在很多方面,AI被用来诊断疾病和寻找更有效的药物、建造自动驾驶汽车等等。 我听过一个故事,说有人做了一个机器学习的应用,可以通过皮肤病变的图片来自动判断其是否是皮肤癌,并且精确度可以媲美世界上最好的医生。所以,谁不想要这个东西呢对不对?每个人都有可能成为最好的医生。 当人们对AI和AI对人类的潜在伤害产生恐惧的时候,我就会有点失望,因为我觉得在治疗疾病或安全驾驶等方面,AI是能够拯救人类并且推着人类向前走的,所以我觉得未来10年,这都将是一件大事。 最后,我觉得会产生很大影响的一个事情是...你知道,每10到15年,计算平台就会产生一次变革,新的平台能够让人们做各种之前不能的事情。20年前,我们大多数人在使用台式机,我们在工作中使用它们,因为它让我们的效率更高,但大多数人不使用他们进行娱乐。而现在我们用手机,帮助我们连接彼此,是更人性化的设备。 但在这之后还会有一个新的计算平台出现,我觉得那将是VR和AR。而且我觉得这将会让人们更具有创造力,而且让人们比视频等媒介更沉浸式的体验其他人的感受。所以我对这个趋势也感到十分兴奋。 Sam:所以你19岁的时候创立Facebook,我们经常在YC听到的一个问题就是“我今年19岁,我想做能让世界变得更好地任何事情,我该怎么做?”所以你对于那些19岁左右的想对世界产生影响的人有什么建议? Mark:我一直认为企业家应该做的事情是选择他们真的在意的事情去耕耘,但在证明其可行性之前不要真的把它变成一个公司。我相信如果你去看那些最成功的公司的数据,绝大多数都是这么得来的,而不是那些从一开始就决定要创业的人,因为你总会遇到不同的瓶颈。 Sam:我完全同意。追问一句,Facebook做了多久才真正成为一家公司? Mark:我不知道。我记得Facebook成立六个月内,Peter Thiel进行了投资,并且成为了一家Delaware注册的公司。当我们最开始和Peter谈融资的时候,Dustin和我都明确告诉他我们计划再回到学校。建立Facebook的时候,我翘掉了夏季学期,并且想在秋季的时候回到学校继续兼职做Facebook,Peter回应的时候基本就是在说“哦,当然当然。”我猜他比我们要更明白些。 Sam:你觉得他真的相信你们不会回到学校了吗? Mark:他肯定是。当然,你还是应该问他。 Sam:是的,我会的,这个系列访谈也会有他。到时我会问他。 Mark:是。我觉得他大概会说他知道我们不会回到学校了,或者他觉得他能说服我们吧,但最后并不需要了。明显的,工作量增长的速度太快了,但我们一开始也并没有退学。我们一开始告诉哈佛说要休学一学期,然后又说要休学一学期,然后又说要休学一年,再之后,我们基本决定不会再回去了。 Sam:说到Peter,作为最后一个问题,他曾经给过你们的最有用的一个建议是? Mark:我想是Peter告诉我的这句话的:“在一个变化如此快的世界里,你最大的风险就是不冒风险。”我非常认同这句话。我觉得很多人,当面临重大机遇选择的时候,都会想到很多负面的结果,虽然他们很多时候是对的,但任何选择都有好的一面和坏的一面。如果你不做这些改变,我相信你注定会落后和失败。所以在一定程度上,我相信最大的风险就是不冒风险。 Sam:这是个很好的结尾,谢谢。 Mark:不用谢。网络创业培训研究中心 -

从迎合到拒绝 创业者为何纷纷摒弃“90后”标签?

热点聚焦 2016-08-18导语:“90后创业”一度成为创业和资本环境一片大好的形势里的完美创业故事,“天才少年”、“霸道总裁”、“商业天才”似乎随处可见。 “4年前的今天,我懵懂无知地注册了一家公司,尝试做一些有意思的事情。这4年过的跌宕起伏,也有过几次转型,实现了一些梦想,也辜负了一些希望。不知道前路有多精彩或艰难,只知道我尚有一个努力前行不服输的团队,和一颗热血的心。”6月6日,尹桑在自己的微信朋友圈里如此写到。 今天,距离一起唱宣布停摆已经过去5个多月。 2016年2月3日对于尹桑来说是个难熬的日子。当时距离春节还有几天时间,四处散发着欢聚的喜气,尹桑却通过一封内部邮件宣布了项目停摆的消息。“写那封信肯定也很痛苦,因为我做了三四年了。我当时想着,这就等于是帮自己开追悼会了。”尹桑后来回忆说。 停摆的主要原因在于融资出乎意料的不顺利。当时尹桑已经与一家投资机构在条款、估值、融资额上达成一致,只差双方在投资协议上的签字。不料,投资方以对一起唱现金流有顾虑为由,决定投资暂缓,而彼时尹桑已经信心满满地采购了一大批硬件设备,将账上仅剩的现金花的干干净净。“后来证明是判断失误”。 尹桑的好友,同样在当时被称作90后创业者的脸萌CEO郭列在后来谈及此事时笃定地对腾讯科技表示,尹桑不会因为这件事(指的是项目停摆)就不做了,他还会继续创业。 事实的确如此。现在,一起唱公司员工已由顶峰时期的600人缩减到170多人,只保留了最核心的产品、研发、设计师,继续寻求融资的同时还实现了盈利。 “90后创业”一度成为创业和资本环境一片大好的形势里的完美创业故事,“天才少年”、“霸道总裁”、“商业天才”似乎随处可见。 从某种角度来讲,它更像一把放大镜,年轻创业者身上独有的特质被无限放大,成为投资人看好的焦点,比如更早接触移动互联网,快速接收和消化新的信息,思维多变不拘一格灵活多变,深谙年轻一代的新消费需求等。而当其中的某些创业者被负面缠身时(比如神奇百货、超级课程表等)这种特质又反过来成为了最大的杀伤武器和可能引发项目失败的导火索。 两年后的今天, 当童话故事开启了剧情并不是那么美好的番外篇,人们才恍然大悟,原来“90后创业者”不过只是资本和创业者为了粉饰自己而“创造”的标签。 疯狂的创业环境回归理性 2014年,孙宇晨决定回国创业。 以他的经验来说,当时凭借90后这个身份在中国很难拿到风投,绝大多数投资人会觉得90后不是很靠谱。因为当时90后刚刚走出校园,更重要的是缺乏管理方面的经验。 不过很快,这种情况就得到了改善。中国互联网创业那时开始变得炙手可热,无论是中关村创业大街引来的大批寻梦者、各类创业沙龙和路演上侃侃而谈的创业者、每天奔走在数个项目间的投资人,还是如雨后春笋般冒出的创业孵化器、新锐投资机构,这些无一不印证着,互联网和移动互联网的普及与发展给中国市场带来了前所未有的创业机遇。 人们对90后创业者也展现出前所未有的热情和关注——尽管此前国家对大学生创业给予过很多激励措施,希望以此解决大学生就业难的问题,但它从来没有像过去两年那样被如此放大过。 随后,孙宇晨所创办的锐波科技顺利拿到了IDG和信中利的千万美元投资。“如果这个事情(创业)不是在今天发生,而是5年前,可能就没有这样的钱(资金)。现在的确是创业比较好的时代,给了年轻人机会做自己的事情。”孙宇晨那时在接受媒体采访时曾如此表示。 也就是在那段时间,脸萌创始人郭列,一起唱创始人尹桑,礼物说创始人温成辉,神奇百货创始人王凯歆,超级课程表创始人余佳文等逐渐成为媒体争相报道的对象,他们在公开场合的一言一行甚至成为年轻创业者学习的榜样。1994年出生的罗勇林在大学期间就开始创业,在那段时间里,他疯狂过也浮躁过,他甚至会每天都想着超越余佳文和温成辉。 然而,当时带着梦想在这里前仆后继的创业者并没有发现,光鲜亮丽的背后,更多的是没来得及被人问津就宣布以关闭告终的创业公司。随着浪潮过去,人们对于90后创业的态度也变得更加理性。 对此,浅石创投合伙人郑毅对腾讯科技表示,现在回过头看,很大程度是因为当时的投资环境过热,催生了很多原本不具备创业条件和基础素质的年轻人出来创业。 创业者:从迎合标签到拒绝标签 两年时间过去,当时的“90后创业者”已经褪去稚嫩。随着年龄和阅历的增加,他们看淡“90后”标签,更愿意以纯粹的创业者来定义自己,在公司经营和团队管理上也更游刃有余。 曾经打造过两个爆款产品(脸萌和Faceu)的郭列一直保持低调行事,尽管已经在今年3月完成了美图公司领投的B轮融资,但至今仍没有设立公关团队,郭列本人也不会主动寻求媒体曝光。直到今年Faceu再次刷爆朋友圈时,人们才又开始注意起这个外表瘦削的男孩。 在从2013年底产品上线到今天的近三年时间里,郭列和团队经历过很多“坑”,这让他从早前对“90后创业者”的沉迷中清醒过来,并开始反思如何做一个更合格的CEO。 2014年4月脸萌上线,成绩最好的时候,脸萌曾长期占据App Store排行总榜第一名。公司的顺利发展让郭列觉得自己“什么都可以”,结果在团队扩充和人才筛选上开始显得过于急功近利,对团队中的老成员包容度也明显不够。为了迎合外界给他的“90后创业者”定义,郭列甚至以年龄作为招聘的重要标准。“当外界给你打标签的时候,你就想迎合这个标签,所以往往就会犯一些理想主义的错误。” 另一个“坑”是,脸萌的爆红让郭列一度盲目自信地以为Faceu三个月就能上线,事实上这款产品用了团队一年时间,中间还不断推倒重来,这段经历让他意到稳扎稳打和正确自我认知对团队的重要性。 经历过波折的他发现,创业本身与年龄无关,即便他曾经认为“90后创业者”是公司可以利用的宣传手段,但如今看来年龄并不是一个可以拿出来讲的点。 标签本身的意义远没有创业中的经历重要,对于孙宇晨来说也是如此。 曾经有一个晚上,孙宇晨和团队成员一起算公积金,他第一次感觉到作为管理者要承担很多责任。“我感觉的确是在一瞬间长大,心理年龄至少提了20岁。后来我慢慢也不看重年龄了,公司创业一年半,做管理的时候自己觉得也慢慢没有90后的标签了,就是非常成熟,正常的管理者去管理。”孙宇晨说。 投资人:与年龄相比 更看重创业者本身 当时在所有的知名投资机构里面,IDG算是最追捧90后的,一起唱、脸萌都是当时主推的项目。2014年8月,IDG在北京开办了一场“IDG 90后创业者基金启动仪式暨90后创业者媒体见面会”,这笔基金规模1亿美元,用来支持90后年轻创业者以及围绕年轻一代生活方式和需求变化的创业者。 当时到场的郭列、尹桑、孙宇晨,和V直播创始人刘靖康、Segment Fault创始人高阳、POI互联网在线教育创始人夏鹏晔、Teambition创始人齐俊元等十多位88后创业者。那天,不大的场地被媒体、投资人、寻求合作者围的水泄不通,他们争先恐后地把名片塞进这些年轻人的手中。 为何如此青睐90后,IDG中国的老大熊晓鸽(微博)曾经如此解释,90后创业者的时代已经到来,投资和支持他们,就是抢占行业先机和制高点。 然而当时并不是所有投资机构都如此看好90后创业者,比如另一家老牌投资机构经纬创投从2012年左右就开始关注年轻创业者,但投委会对于这类项目一直显得比较消极。 至于IDG对90后创业者热捧的原因,一位前IDG投资经理对腾讯科技这样解释,当时李丰(现峰瑞资本创始人)在IDG内部有一点内部创业的状态,更像是一种宣传手段。 大的环境背景是,2014年到2015年期间开始越来越多成熟的VC投资人正在脱离原有的投资机构成立新基金,比如曾投资了神州租车、易车集团、人人网的刘二海离开君联资本自立门户创办了愉悦资本;原经纬创投中国基金投资董事胡海清和原陌陌运营副总裁郑毅联合发起成立了早期风险投资基金浅石创投;原IDG合伙人李丰宣布单飞与林中华等人合伙成立峰瑞资本…… 与上一代VC相比,这些新成立的VC有更加充裕的募资环境、更多可选择的创业项目,同样也面临着更加激烈的竞争。“这部分人需要获得市场的关注度,也需要重新定义一些所谓的‘竞争优势’”,郑毅对腾讯科技表示。而在当时来看90后创业者在基金的竞争上算是个比较好的切入点。 当后来被问及如何看待当时所投的90后项目时,IDG资本副总裁张海涛对腾讯科技表示, 脸萌的郭列做的非常好,在协同办公这个领域,Teambition齐俊元已经胜出,Bilibili也胜出了,我们投90后创业者的成功几率并没有因为他年轻,就比整体的成功率低。 “其实当时IDG还是很理智的,真正投给90后创业项目的资金很少。”那位IDG的前投资经理对腾讯科技表示。据说这笔基金投资的90后项目截至目前至少达到了28个,但1亿美金花出去多少钱,却不得而知。 如今,在创业泡沫逐渐褪去的背景下,多位投资人对腾讯科技表示他们早已理性地对待年轻创业者。通过与90后创业者的接触,他们发现其中的确不乏对某一领域有着真知灼见且有商业头脑的年轻人,至于年龄标签,他们已经不再看重。 就在上周,郑毅刚刚见完一名90后海归,郑毅明显感受到他对中国网络电影的理解和观察是可靠且到位的。“他能看到问题,并且有野心,这是难能可贵的。”同时,郑毅也会考虑更多问题,比如年轻创业者是否高估了自身能力、低估了即将面对的挑战,以及能否管理好团队、整合多种资源。网络创业培训研究中心 -

今日关注(2016年8月18日)

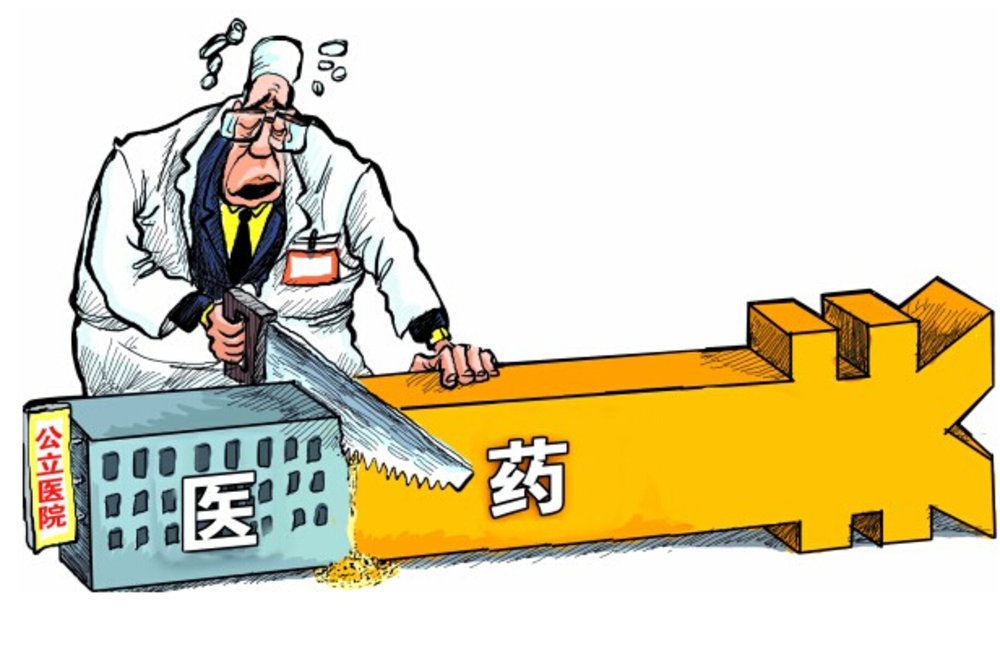

热点聚焦 2016-08-182016年8月18日 星期四1.奥运中国:截至北京时间18日5时30分,中国体育代表团在本届奥运会已获得17金15银20铜,在金牌榜上暂列第3位。2.国家网信办:网站须履行主体责任八项要求,加强对网络直播、弹幕等新产品的安全评估。3.国务院日前印发《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》,让残疾人共建共享全面小康社会。4.教育部发布关于学习宣传和贯彻实施《高等学校预防与处理学术不端行为办法》,对高校有组织而为学术不端行为要严肃问责。5.公立医院医药价格改革全面实施,推动破除“以药补医”机制,最终实现病人没多掏、医生没少挣。6.发改委就天然气管道运输价格管理办法征求意见。根据意见,天然气管道运输价格实行政府定价,管道运输价格原则上每3年校核调整一次。7.央行因“违反相关清算管理规定”,重罚易宝支付5296.12万,显示作出处罚的日期为8月5日。8.人民日报:我国乳品质量安全水平大幅提升。国产奶放心买,去年乳制品抽检合格率99.5%。9.腾讯公布中期业绩 微信月活突破8亿腾讯公布截至2016年6月30日未经审核的第二季度及中期业绩。值得注意的是,微信及WeChat而言,月活跃账户达8.06亿,同比增长34%。微信进一步渗透至工作沟通场景,而促进内部办公自动化的微信企业号注册用户已超过2千万。据统计局数据,以2015年11月1日零时为标准时点进行的全国1%人口抽样调查显示,全国总人口为13.735亿人,也就是说微信覆盖了58.7的中国人。此外,QQ月活跃账户数达到8.99亿,比去年同期增长7%。QQ智能终端月活跃账户达到6.67亿,比去年同期增长6%。QQ空间月活跃账户数达到6.52亿,比去年同期下降1%。QQ空间智能终端月活跃账户数达到5.96亿,比去年同期增长4%。网络创业培训研究中心10.乐视电视业内首推硬件免费升级乐视正式宣布,将为57万第1代超级电视用户免费更换高性能、高品质的主板。这也是彩电业首个为用户免费升级主板的举措。据悉,乐视的免费升级活动,时间为即日起至今年底,覆盖产品型号具体包括S40、GS39以及S502D、3D四个型号。针对业界首个硬件免费升级服务的推出,乐视致新总裁梁军表示,乐视超级电视推出以来不断更新迭代,包括硬件和软件服务等11.语音付费问答平台分答“消失”已超一周 公司回应在升级把时间轴倒推大概三个月,语音付费问答平台分答曾因王思聪的一条“请问作为亚洲首富的儿子,您的人生还有什么买不起的?”的问答迅速走红。随后,众多名人大V纷纷入驻分答,堪称现象级产品。但眼下,分答却因“技术升级”暂停运营。截至8月17日分答仍未恢复运用。对此分答方面对外表示,“系统正在升级,就快升级完成了”。12.苹果将在中国设立研发中心 年内晚些时候落成就在苹果CEO库克再次访华的第二天,苹果又给我们带来了新的消息。苹果表示,随着本地团队的不断壮大,苹果希望通过新设一个研发中心扩展在中国的运营。 苹果公司声明原文如下:随着本地团队的不断壮大,我们希望通过新设一个研发中心扩展在中国的运营。研发中心将于年内晚些时候落成,用于聚合我们在中国的工程和运营团队,面向中国以及全球的用户持续为我们的产品打造领先的技术和服务。新的研发中心也将致力于加强与本地合作伙伴和高校的关系,支持全国范围内的人才发展。 网络创业培训研究中心整编